那些年,爱国卫生大扫除▸上海独白◂

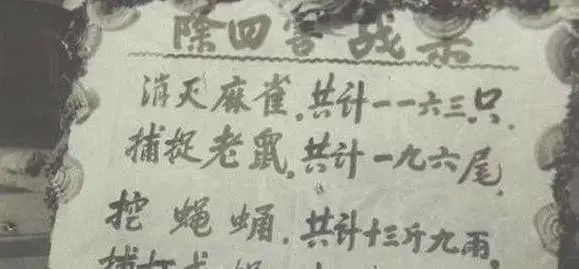

小辰光我们弄堂里的小囡常唱的儿歌中,有这样一首:“六月里的癞痢真苦恼,苍蝇叮来蚊子咬(洋洋里亲哟),人民政府来号召,消灭四害最重要,癞痢听了哈哈笑。”

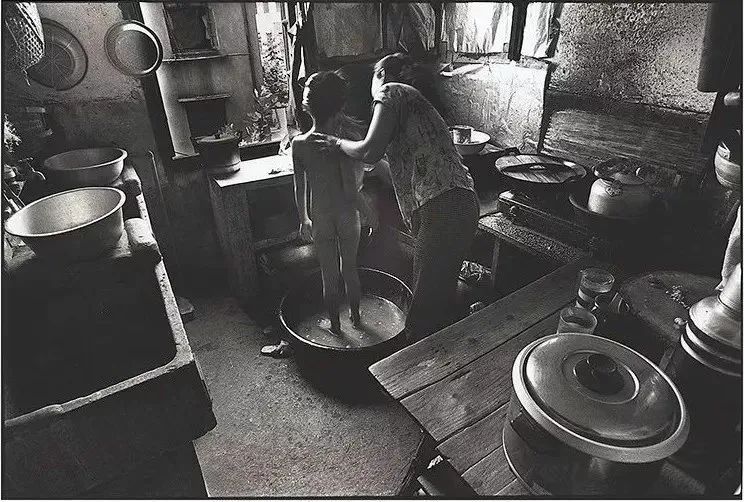

解放初期卫生习惯差,由于大家很少汏头,剃头店上的理发工具又不消毒,交叉感染,常会见到一些头上生出脓包变成瘌痢头的人。

对付蚊子是最讨厌的一桩事体。蚊子白天不出来,晚上等你睡着了,它飞出来,不但吸你的血,被叮过的地方奇痒无比,还“嗡嗡嗡……”让你睡不着。虽然人们用蚊香熏,用蚊帐躲,还躲不掉它们针管嘴。

臭虫跟蚊子一样可恶,被臭虫咬过的地方,会肿起疙瘩会很痒。臭虫一般都躲在席子里,或者棕绷的缝隙里。对于臭虫的法子是用开水浇,浇席子,浇棕绷的缝隙。有辰光爹爹还会买来“六六六”或“滴滴涕”(杀虫药水),用来杀灭臭虫。后来又有了“敌敌畏”,杀虫的效果还要好。

老鼠很聪明,无论你用哪种方法捕杀到老鼠,至少半年里老鼠们不会再来光顾,你家可以太平半年。小辰光我常想,莫非它们也会开会相互报警?

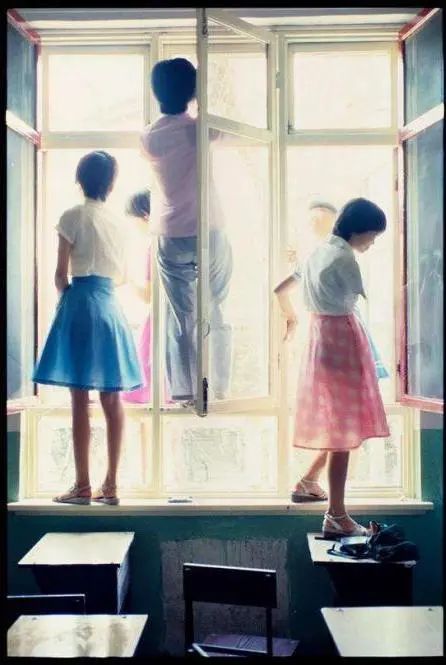

我们的好多个人卫生习惯其实都是小学里养成的,记得《小学生守则》明确要求每个小学生“衣着整洁,经常洗澡,勤剪指甲,勤洗头,早晚刷牙,饭前便后要洗手……”学堂里有卫生老师,专门给我们讲怎样正确地洗手、洗脸、洗头,怎样正确地刷牙。

姆妈有点洁癖,一回到家就要把外面的衣裤换脱。一天洗手不会少于十七八次,两只手被肥皂洗涤得煞煞白。她一看到我从外面回来,第一句话常常就是“快去洗手”。上个厕所,她会问“手洗过吗?”吃东西前更是盯着你去洗手。对于姆妈繁琐的“洗手”程序,我常常阳奉阴违。哪来这样的讲究?“不干不净,吃了没病”,也没有看见人家“垃圾瘪三”生过毛病?记得小辰光我经常会肚皮疼,有时疼起来在床上打滚。爹爹从药房里买来止痛药,吃下去,不疼了。过了几天又疼起来。姆妈把我带去看医生,发现有蛔虫卵。于是吃杀虫药。太恶心了!姆妈眉头一皱,“牢记,饭前便后一定要洗手!”

姆妈很少参加亲眷朋友之间的聚餐。她喜欢吃西餐,一人一套,清清爽爽,井水不犯河水。她说碰到聚餐的辰光,大家的筷子在一只只盆子里搛来搛去,想想都腻心(呕心)。她一直赞成用公筷,每趟盛饭前,总要把一只只饭碗先用开水烫一下。家里有客人来过,客人喝过的杯子总要用开水煮过,客人坐过的椅子,也会用滴露喷一下。其实想想,一个人有点小洁癖并没有不好。

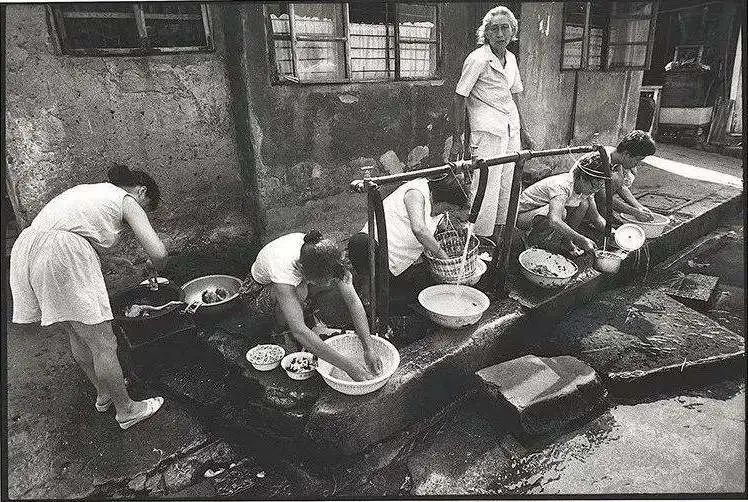

那些年,没有业委会、没有物业公司、没有专门负责打扫公共卫生的清洁工。当时的清洁工人只负责扫马路上的垃圾,清运弄堂里垃圾箱里的垃圾,弄堂里的清洁卫生都是居民们自己搞的。里弄小组长会排一个值日表,礼拜一张家,礼拜二王家……轮流打扫公共卫生。

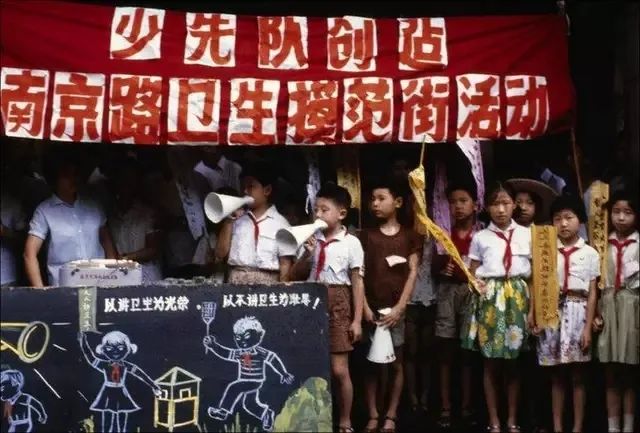

记得住在复兴中路复兴坊的辰光,居委会三四个月会组织一次大扫除。大扫除一般安排在礼拜天,到了那天一清老早,里弄干部们就会一边摇铃,一边高声喊叫:“大家出来大扫除啦!爱国卫生大扫除!”在一条条弄堂里兜来兜去。阿拉小囡会跟在阿姨妈妈后面,跟着吆喝:“大扫除啦!大扫除啦!爱国卫生大扫除!”大家听到摇铃声,都会搛着扫帚、拖把、铅桶出来参加大扫除。一般一户人家至少要出来一个人。里弄小组长会指挥大家,扫弄堂的扫弄堂,捅阴沟的捅阴沟,交关闹猛。

我家后弄堂的阴沟洞经常会塞煞,碰到落雨天,阴沟洞里的脏水反出来,脏兮兮一片,走路都没法走。碰到这种情况,大家就会去叫弄堂摆配钥匙摊的锁匠阿三头来相帮捅阴沟洞。捅阴沟洞不但是个力气活,而且很脏,每趟捅好阴沟洞,大家要给他工钱,他怎么也不肯收,“我只收开锁配钥匙的钱。”后来报上刊登雷锋的事迹,我头一个想到的就是他,他就是我们身边的活雷锋。虽然我家搬离复兴坊已有60年了,可他的形象至今不忘。

1958年,8岁的我,家搬到了坐落在广灵二路的工人新村里。新村的房子比较规整,大扫除起来也没有像弄堂房子那样难以施展手脚。新村的自来水管子排得整整齐齐,水管子、阴沟洞塞煞的现象很少发生。不过比起老房子捅阴沟洞的烦恼,我家附近的一条臭河浜却是比阴沟洞塞煞让人烦恼千百倍。

紧贴着我们新村边上的新市路旁有一条发黑的河浜,我们出门去乘公共交通,都要经过臭河滨上的一座屈家桥。退潮的辰光,整个新村的上空都弥漫着一团团臭气,碰到吃夜饭的辰光,不管天冷天热,都要关起窗门。每趟街道、居委会来里弄里开座谈会,不管啥个内容,总有居民会把话题绕到臭河浜的整治上来。

但是一讲到臭河浜通苏州河,大家就没有闲话讲了。那些年,苏州河都整治不了,我们这条小小的臭河浜有啥办法?后来我们家搬走了,一个重要的原因就是希望离开这条臭烘烘的河浜。

当然现在苏州河早已变清了,苏州河上已经连续几年举行龙舟赛,电视直播交关热闹。前段日子,我特意到当年通苏州河的新市路边的这条“臭河浜”边转了一圈。那里果然河水清清,杨柳依依,今非昔比,河滨两岸已是身价大涨的水景房。

人们在经历了1988年的甲肝、2003年的非典,2013年的禽流感,直至今年的新冠肺炎,现在老百姓们越来越感到,把公共卫生与爱国联系在一起,一点也不为过。

美编|潘华佳